(Datenerhebung vom 14.11.2021 bis 13.11.2022, 12 Monaten)

Inhaltsverzeichnis

- Präambel

- Aufbau

- Installation

- Methodik

- Erzeugung

- Verbrauch

a) Licht

b) Medien

c) Werkzeug

d) Haushalt

e) Was gar nicht ging… - Kosten

- Persönliches Verhalten

a) Verhaltensänderung

b) Interview - Weiterer Energieverbraucher

- Kritik

1. Präambel

Die überschnelle Klimaerwärmung und unser enormer Ressourcenverbrauch sind schon lange ein größeres Thema in verschiedenen Medien. Politische Lösungsstrategien sind nur wage zu erkennen und mindern die Probleme nicht in den notwendigen Größenordnungen.

Da unsere politischen und gesellschaftlichen Anstrengungen nicht zu dem gewünschten Ergebnis führten, begannen wir über Handlungsoptionen im kleinen Maßstab nachzudenken. Wie sieht ein gutes Leben aus? Was ist wirklich notwendig und wie können wir es möglichst ressourcenschonend und klimaneutral erreichen?

Als erstes Fokusthema entschieden wir uns für den Bereich Elektrizität, da es hier relativ einfach schien die existierenden Lösungsideen aufzugreifen und anzupassen. Inspirierend war ein Buch aus der Reihe „Einfälle statt Abfälle“. Michel in Südspanien erklärt darin die solare Selbstversorgung1. Er beschreibt detailliert die 12 V Stromversorgung über ein paar wenige Solarmodule für sich und seine Familie. Diese Anleitung kann natürlich nicht ohne weiteres nach Mitteleuropa übertragen werden, da die Sonnenstunden im Winter zu gering sind und der Sonnenstand zu niedrig ist. Also musste das beschriebene System erweitert werden.

Zwei Personen, die nach Südbrandenburg umsiedelten, erklärten sich bereit das Experiment umzusetzen. Ein Anschluss an das öffentliche Stromnetz war nicht vorhanden. Bewusst wurde die Investition in diesen abgelehnt, um einen möglichst großen Anreiz zu haben, sich auf die Elektrizitäts-Selbstversorgung einzulassen.

So wurde im Sommer 2020 eine autarke Stromversorgung aufgebaut mit drei Solarmodulen, einem Windrad und einer Solarbatterie. Die technischen und preislichen Details können den nächsten Kapitel entnommen werden.

Ein kurzes Fazit? Das autarke Stromsystem funktioniert! Ein fast normales Leben mit Berufstätigkeit und Kommunikation mit der Außenwelt ist möglich. Licht, Handy, Laptop und Akkuschrauber sind fast ohne Einschränkungen nutzbar. Für die Waschmaschine musste eine etwas spezielle Lösung gefunden werden, die gerade im Testbetrieb läuft. Die Witterung spielt im Konsumverhalten wieder eine viel größere Rolle und gestaltet das Leben naturverbundener. So ist es beeindruckend und faszinierend, was an Autarkie auch in Mitteleuropa möglich ist.

Das ganze Experiment startete vor der europäischen Energiekrise im Jahr 2022 und trifft nun einen Nerv der Zeit.

2. Aufbau

Da im Winter in Mitteleuropa der Sonnenstand sehr niedrig ist, wurde gleich die Installation eines kleinen Windrades mit geplant. Windräder sind bis 10 m Höhe (Narbe und Rotorblätter) genehmigungsfrei in Deutschland.

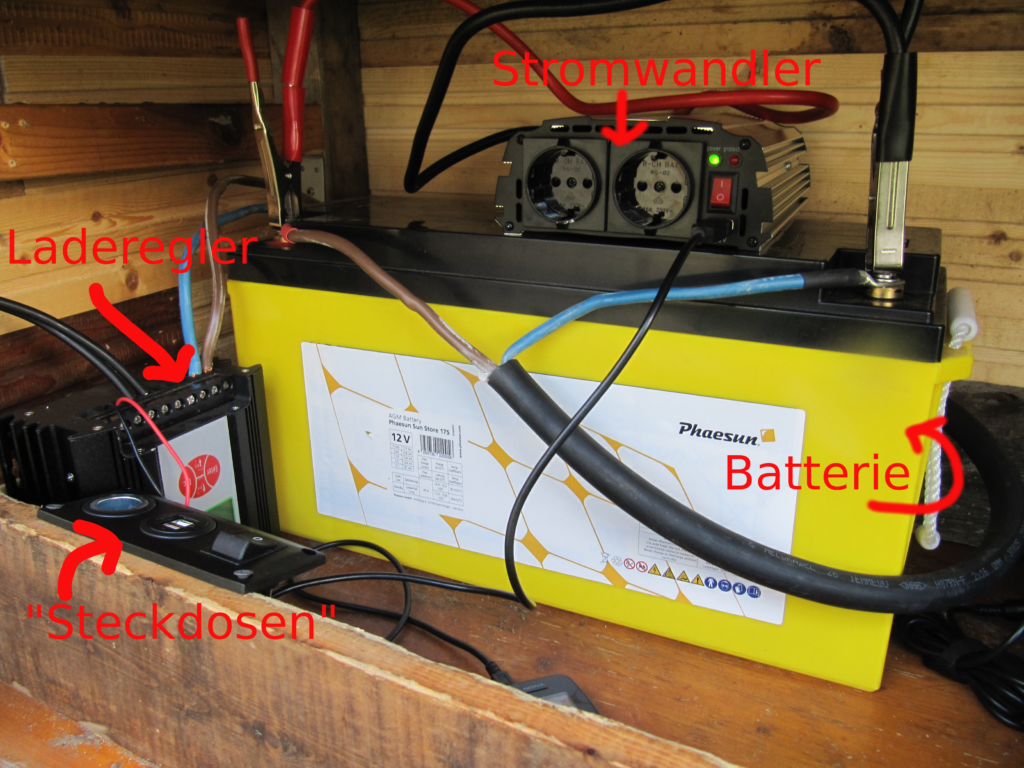

Unsere autarke Selbstversorger-Stromanlage besteht aus:

• einem Windrad (1x Windgenerator von HY-400 von Phaesun, 12 V, 400 W)

• drei Solarmodulen (Sun Plus 100 S; 12 V; 100 W; monokristallin – WS100SLIM Solarmodul Monokristallin SLIM – 50W Solarmodul Solarkontor SK50MONO) die in Ost-, Süd- und Westrichtung installiert sind

• einem Solarakku (Phaesun Sun-Store 175)

• einem Wechselrichter oder Stromwandler (CL 700-D12)

• einem Laderegler (PN-HY-WSC06 von Phaesu

• und 100m Stromkabel (wetterfest für den außenbereich)

Alle Komponenten wurden in 100 m Entfernung vom Wohnbereich installiert, da das unruhige Windrad nicht direkt vor der Tür stehen sollte. Da Windrad und Solarmodule 12 V Gleichstrom erzeugen und dieser enorme Verluste beim Transport erzeugt, war es notwendig die Wege sehr kurz zu halten. So entstand eine kompakte Stromstation.

Die technischen Komponenten wurden nach einigem Hin- und Her in einem ausrangiertem Hasenstall trocken und platzsparend platziert.

Das ganze System sollte möglichst komfortabel und einfach sein. Dazu gehört, dass ein aufwendiger Umbau aller technischen Geräte von 230 Volt auf 12 Volt vermieden werden sollte. Deswegen entschieden wir einen Stromwandler zu betreiben. Dadurch war auch die Transportfrage von der Stromstation zum Wohnbereich mit einem 100 m Stromkabel einfach gelöst.

3. Installation

Das ganze Projekt sollte so einfach wie möglich gehalten werden, um bei Erfolg einen möglichst großen Mitmach-Effekt zu erreichen. So griffen wir auf für jedermann verfügbare Komponenten zurück. Unsere Wahl viel auf ein Hybridkit-Solar-Set eines bekannten Online-Händlers.

Bei neuen Wegen passieren auch mal unerwartete Dinge. Beim Auspacken stellten wir dann fest, das für das Windrad kein Mast dabei war. Wir waren ratlos und fingen erst mal mit den Solarmodulen an – die wir mit Schrauben auf einem Holzgestell befestigten. Dann beschäftigten wir uns mit dem Mast für das Windrad – es gab kein Standardprodukt und bei einer Spezialanfertigung wären locker 1.000 Euro angefallen. Wir sprachen mit vielen verschiedenen Menschen über unser Problem und Dank freundlicher Nachbarschaftshilfe konnten wir bald einen alten Fahnenmast unser Eigen nennen. Noch ein bisschen Beton und ein Loch geschippt und bald stand das schnuckelige Windrad. Allerdings waren die Stürme stärker als gedacht und wir mussten doch noch Abspannvorrichtungen installieren. Nun ist der Mast fest und trotz allen Stürmen – aller Anfang ist schwer. Eine jährliche Wartung zum festziehen aller Schrauben ist nach unserer Erfahrung sehr zu empfehlen.

Die restlichen Komponenten ließen sich mit der beigefügten Anleitung gut zusammenfügen. Unsere Erfahrung in Löten und Schaltkreise bauen ist bei unter 1 %.

Probleme gab es noch mit der Entnahme. Der 12-Volt Strom kann problemlos auch über den Laderegler entnommen werden. Allerdings war die Stromstärke für unsere Verbraucher nicht ausreichend und nur ein kleiner Teil der Geräte lud über USB oder die Auto-Zigarettenanzünder Steckdose. So klemmten wir den Spannungswandler direkt an die Batterie an – alle Probleme waren gelöst. Mittlerweile wissen wir, dass auch der Spannungswandler einen Entladeschutz für die Batterie hat. Sollte die Batteriespannung unter 10,9 Volt fallen, gibt es ein Markdurchdringendes Piep-Geräusch, das bis zum Wohnbereich vordringt. Dann hilft nur alles abschalten und auf besseres Wetter warten!

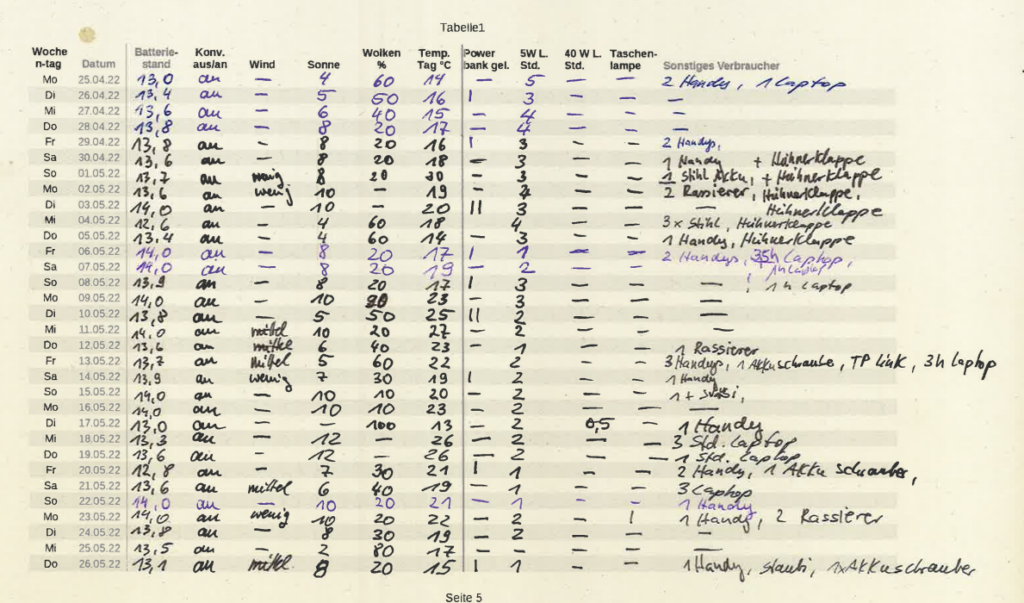

4. Methodik

Um die Ergebnisse zu dokumentieren, entschieden wir uns für das Führen von Papierlisten. Natürlich wäre es möglich gewesen ausreichend Technik zu installieren, um die Daten für die Erzeugung, den Verbrauch und die Witterung zu dokumentieren. Allerdings bedeutet dies auch immer gleichzeitig einen enormen Mehrbedarf an Elektrizität. Da noch nicht absehbar war, in welchen Dimensionen Strom zur Verfügung steht und es vorrangig, um das Decken der alltäglichen Bedarfe ging, entschieden wir uns für die manuelle Datenerhebung. Täglich, am Abend, wurde Batteriestand, Witterung, Verbrauch und eventuelle Besonderheiten eingetragen.

Uns ist bewusst, dass die Fehleranfälligkeit bei dieser Datenerhebung nicht zu unterschätzen ist. Viele Einzelaspekte werden doch sehr vereinfacht dargestellt z.B. Sonnenstunden oder Temperatur. Diese können stark über den Tag variieren. Jedoch ist es möglich einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten des Systems zu gewinnen und dann gezielte Verbesserungen zu planen.

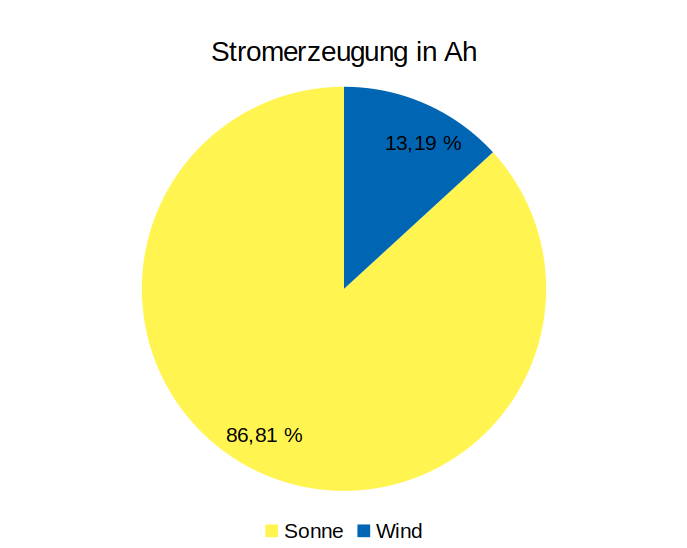

5. Erzeugung

Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 275 kWh erzeugt. Den Großteil des Stromes wird durch die PV-Module erzeugt. Das Windrad benötigt fast einen Sturm, um wirkliche Strom-Mengen beizutragen.

Im Berichtszeitraum gab es 19 Tage (im Herbst und im Frühjahr) mit wirklich wenig Erzeugung und einer Batteriespannung unter 12,0 V. Eine windstille, neblig-diesiges Wetterlage ließ diese auch nicht sofort wieder steigen. Da hilft nur ein reduzierter Verbrauch – die gewählten Strategien dazu im Kapitel 6.

Außerdem gab es 156 Tage mit einer Batteriespannung über 13,5 V. Dies bedeutet es ist sehr viel Strom übrig, den wir nicht verbraucht haben. Dies entspricht über 40% der Tage. Ziel muss es nun sein, Möglichkeiten zu finden, den Strom mit einfachen Mitteln längerfristig zu speichern. Wir nehmen gerne Vorschläge entgegen.

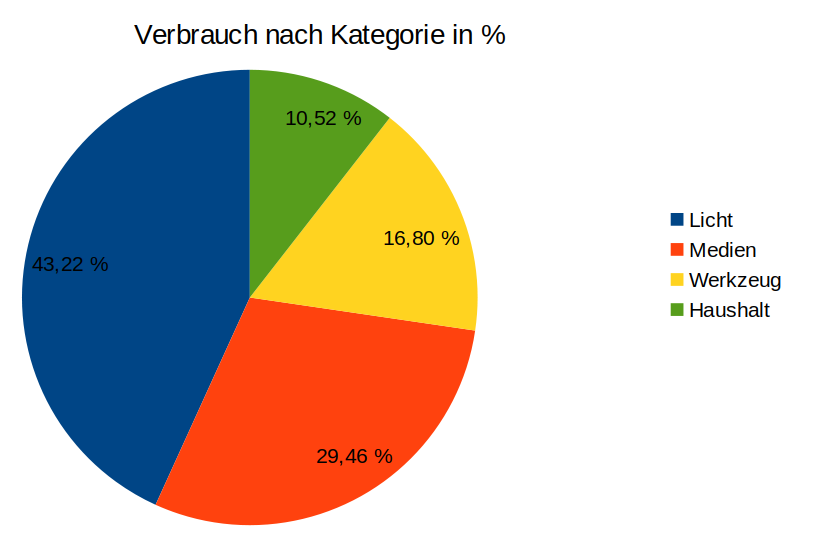

6. Verbrauch

Insgesamt wurden 72 kWh Strom durch den 2-Personen-Haushalt verbraucht. Dabei haben wir den Verbrauch in folgenden Kategorien unterteilt:

Zu erkennen ist, das Licht den Hauptverbraucher darstellt – gefolgt von Medien, Werkzeugen und Haushalt. Wofür die Elektrizität genau in den einzelnen Kategorien genutzt wurde, kann den folgenden Unterkapitel entnommen werden.

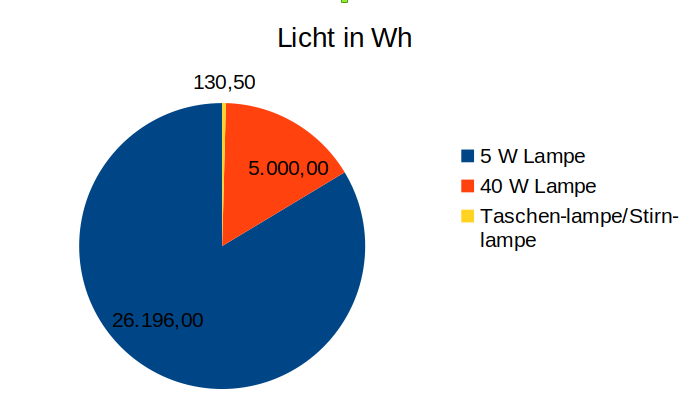

a) Licht

Normalerweise gibt es in dem 2-Personen-Haushalt mehrere 5 Watt Lampen inklusive einer Powerbank die mobil eingesetzt werden können. Das Licht reicht relativ lange (10-12 Stunden je Powerbank-Ladung in Abhängigkeit der Temperatur). Allerdings ist es im Winter zum Lesen manchmal zu dunkel. So wurde noch eine 40 Watt Lampe installiert und für die Fortbewegung draußen sind eine Stirnlampe und eine Taschenlampe mit Akku im Einsatz gewesen.

Obwohl die 40 W Lampe nur 8% der Stundenanzahl in Betrieb war – ist sie für 16 % des Strombedarfs verantwortlich. Der gezielte Einsatz von hellem Licht ist also eine sehr effektive Strategie den Strombedarf gering zu halten. Zumal Licht den größten Teil des Stromverbrauchs ausgemacht hat.

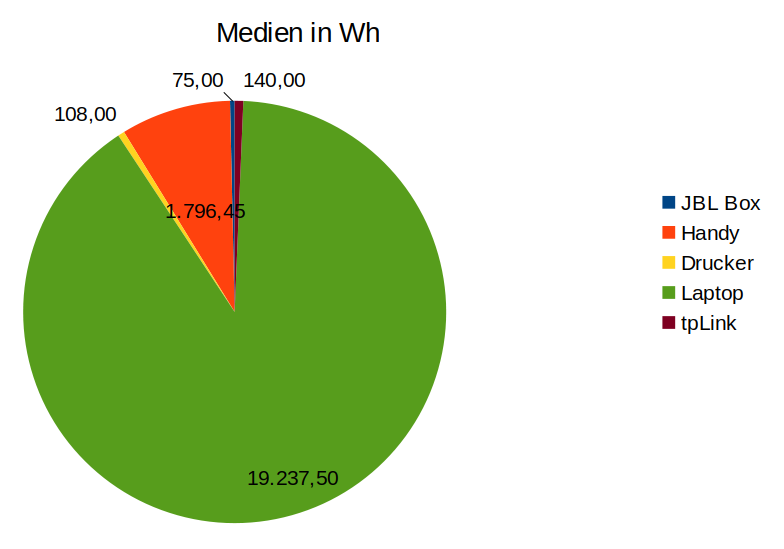

b) Medien

Bei den Medien wurden hauptsächlich Handys und Laptops eingesetzt. Da teilweise aus dem Home-Office gearbeitet wird und der Laptop nicht das neuste Modell ist, ist der Computer-Anteil sehr hoch beim Strombedarf. Die Nutzungszeit ist mit dem Handy jedoch ungefähr gleich zu setzen. Der mobile Internetrouter tpLink sowie Drucker und Musikbox spielen fast gar keine Rolle.

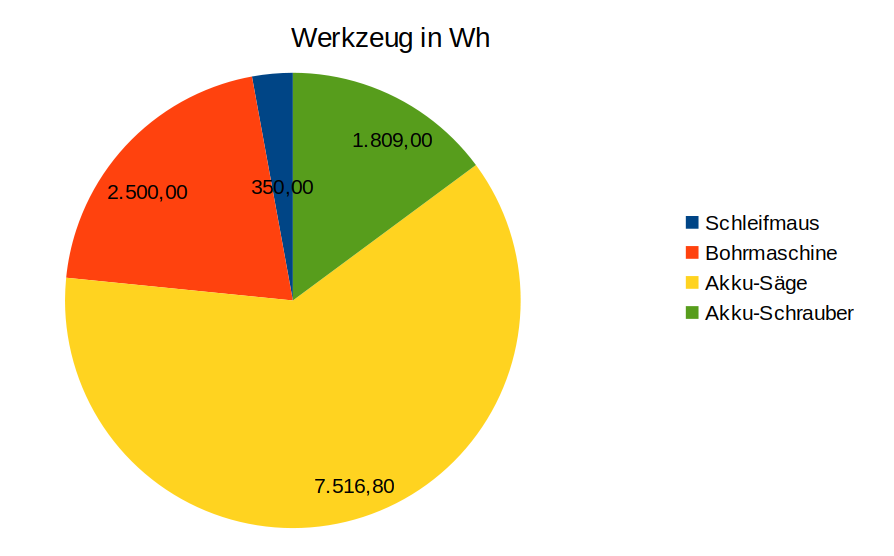

c) Werkzeug

Da das Gelände sich noch in Entwicklung befindet, ist der Werkzeugeinsatz nicht unerheblich. Dabei kommen hauptsächlich Akku-Geräte zum Einsatz. Nur selten wird wirklich ein Stromkabel verlegt, um Strom zu nutzen. Dabei ist der Akku-Schrauber am häufigsten von der Nutzungszeit im Einsatz. Die elektrische Stihl-Akku-Säge übernimmt jedoch den größten Verbrauch, da Holz sägen auch am Energie intensivsten ist. Unsere Testpersonen haben für die Holzarbeiten stets Elektrizitätsreiche Zeiten gewählt, so dass es kein Problem war die Akkus der Säge wieder aufzuladen. In Stromarmen Zeiten musste dann zur Axt gegriffen werden.

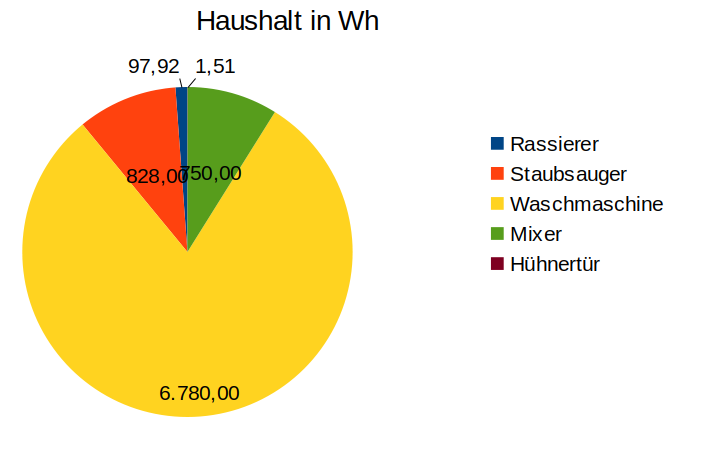

d) Haushalt

Der Haushaltsbedarf an Elektrizität wurde schon in der Planung minimiert. Es gibt keinen Geschirrspüler und auch keinen Kühlschrank. Versuche mit der Hand zu waschen waren zu zeitintensiv. Vor allem das Spülen und Schleudern der Wäsche im Winter ist kein Vergnügen. Die Strom-intensive Phase der Waschmaschine ist die Wassererwärmung. Doch da wurden bereits Maschinen mit einem sogenannten „Warmwasserzufluss“ entwickelt, um auch erwärmtes Solarthermie-Wasser verwenden zu können. Außerdem gibt es bereits Modell die mit maximal 300 Watt für Schleudern und Spülen auskommen.

Wir entschieden uns in einem ersten Schritt für die Wassererwärmung mit einer Gastherme, um unabhängig von den Außenbedingungen waschen zu können. Zukünftig soll auch hier solar erwärmtes Wasser eingesetzt werden können. Durchschnittlich werden wöchentlich drei Maschinen zu 40 Grad gewaschen. In der Statistik ist nur der Betrieb der Waschmaschine erfasst. Nicht die Wassererwärmung!

Insgesamt spielt der Haushalt eine untergeordnete Rolle in der gesamten Elektrizitätsnutzung. Es ist jedoch ein wesentlicher Baustein für Lebenskomfort auf die genutzten Geräte zurück greifen zu können.

e) Was gar nicht ging…

Auf dem Grundstück, wo das Experiment durchgeführt wurde, werden momentan zwei kleinen Holz-Wohnhäuser errichtet. Die meisten Handwerker konnten sich auf das Null-Strom-Konzept einstellen und brachten zum Beispiel einen Stromgenerator mit, um die notwendigen strombasierten Arbeiten ausführen zu können. Doch der für nur einen Tag angereiste Dachdecker erwartete plötzlich Strom für den Dachziegel-Lift. Da sind nette Nachbarn, die das Stromkabel auch mal über den Zaun geben, unschätzbar wertvoll.

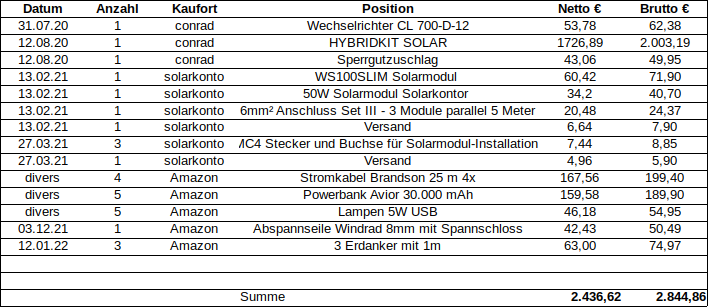

7. Kosten

Insgesamt wurden 2.800 € (ca. 2.400 Euro netto) für das gesamte Stromsystem ausgegeben. Die einzelnen Komponenten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Ein neuer Stromanschluss hätte ca. 3.000 Euro gekostet. Hinzu kämen eine monatliche Grundgebühr und die Kosten für jede verbrauchte kWh Strom. Angenommen das wären ca. 30 Euro monatlich bei einem sparsamen Verbrauch. Die jährlichen Einsparungen betragen 360 Euro pro Jahr. Nur die Verbrauchskosten betrachtet, würde nach gut 8 Jahren eine reale Kosteneinsparungen eintreten, wenn bis dahin keine wesentlichen Reparaturen notwendig werden.

Natürlich könnten jetzt in die Berechnung noch eingesparte Umweltkosten mit einbezogen werden, da absolut keine fossilen Energieträger genutzt werden, um das Stromnetz zu stabilisieren und den Verbrauch zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher zu stellen. Allerdings wurden all verwendeten Komponenten mit „normaler“ Elektrizität hergestellt und haben so zu Umweltkosten geführt. Deswegen verzichten wir auf diese ungenaue Vergleichskalkulation.

8. Persönliches Verhalten

a) Verhaltensänderung

Das eben beschriebene Stromkonzept führte zu zwei wesentlichen Veränderungen im Verhalten bezüglich der Elektrizitätsnutzung. Die erste Änderung ist, dass das Wetter einen viel größeren Einfluss auf das Verhalten für den Stromverbrauch hat. Knallt die Sonne, dann wird Wäsche gewaschen, die Powerbanks geladen und die Arbeit am Laptop ist problemlos möglich. Ist es den zweiten Tag hinter einander diesig und windstill wird bewusst versucht den Stromverbrauch zu reduzieren. Mit Unterstützung des Wetterberichtes wird geschätzt, ob jetzt sparen angesagt ist oder nicht.

Die zweite Änderung betrifft das Planungs-, Kauf- und Anschaffungsverhalten. Alles muss so geplant werden, dass es auf Dauer mit dem vorhanden Strom funktioniert. Ein Beispiel für große Dinge: keine Pumpen etc. bei der Pflanzenkläranlage – bei kleinen Dingen: keine Tisch-Hand-Kreissäge mit 1.500 Watt kaufen und auch das ausleihen ist zwecklos.

Natürlich beschäftigt es indirekt auch Besucher, Kinder, Nachbarn und Freunde und schafft vielleicht ein verstärktes Bewusstsein für die Frage: „Wo kommt der Strom eigentlich her?“

b) Interview

Eine am Experiment beteiligte Person, beantwortete die Fragen „Wie ist es für dich ohne Stromanschluss zu Leben? Was sind dein Erfahrungen?“ wie folgt:

Mein erster Impuls war „Oh Schreck – ohne Stromanschluss soll ich leben? Das ist das Ende!“ Danach habe ich mir überlegt, dass ich im Alter von 23 Jahren schon einmal so gelebt habe. Damals hatte ich keine elektrischen Geräte und habe nur Strom für Licht in meinem Zimmer gebraucht. Also muss es ja gehen. Interessant, dass ich es mir fast 30 Jahre später, spontan nicht mehr vorstellen kann. Okay – da es schon mal ging, werde ich es versuchen. Dabei kam mir noch der Gedanke, dass ich schon „Zivilisationskrank“ oder „degeneriert“ bin. Ständig sage ich viel – aber kann ich es auch umsetzen?

Wenn ich alleine angefangen hätte, dann nur mit Solar-Energie. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass im Winter weniger Sonne scheint, oder der Winkel anders ist und deswegen der produzierte Strom nicht reichen könnte. Durch das Experiment habe ich total viel gelernt in Bezug auf Strom. Da gab es jeden Monat eine neue Erkenntnis: zum Beispiel, dass das langfristige Speichern von Strom (fast) nicht möglich ist, oder dass auch zu viel Strom erzeugt werden kann.

Im November gibt es gelegentlich Wetterlagen, die zur inneren Einkehr regelrecht auffordern. Wenn es diesig und windstill ist, dann kann man in 3 Wochen täglich nur eine Lampe betreiben, da in zwei Tagen nur eine Powerbank lädt. Werkzeuge zu benutzen oder Medienkonsum sind da einfach nicht möglich. Also wird man gezwungen sich zu besinnen. In der Stadt wird oft nur darüber geredet.

Mein persönliches Fazit ist, dass es besser läuft als gedacht. Es ist kein Verzicht im Wohlgefühl. Außerdem ist es ein unbeschreiblich tolles Gefühl von Autarkie und Autonomie.

Stell dir vor – drei Solarzellen produzieren so viel Strom, dass man damit einen ganzen Baum zersägen kann! WOW

Ich verstehe Menschen, die diesen Schritt nicht gehen wollen, da alles auf Konsum ausgelegt ist in unserer Welt. Dabei wird völlig vergessen, wie schön auch der Verzicht sein kann!

Es ist, wie gesagt, eine tolle Erfahrung. Allerdings braucht man einen Menschen, der ebenfalls Lust hat, das Experiment zu wagen. Einfach um sich auszutauschen, wenn Probleme auftreten und die Erfahrung zu teilen. Es braucht kein ganzes Dorf, wie ich immer gedacht habe!

9. Weiterer Energieverbraucher

Natürlich gibt es noch einen weitere Energieverbraucher auf dem Gelände. Geheizt wird mit Holz aus den Wäldern der Umgebung. Da der Wohnraum mit 12 m² – 25 m² sehr klein ausfällt, haben im letzten Winter 6 m³ Schüttholz ausgereicht. Gekocht wird aktuell größtenteils auf Gas. Davon wurden 2021 etwas 55 kg verbraucht. Im Sommer kann Gas durch die Verwendung eines Solarkochers von SunOk ersetzt werden. Allerdings benötigt dieser auch etwas Fingerspitzen-gefühl. So übernimmt dieser nur einen kleinen Teil der Essenszubereitung. Des weiteren findet ein klein wenig Gas auch zum Heizen Verwendung: Zum Beispiel früh am Morgen für ein kleines bisschen Wärme für die Morgentoilette, wenn man nach 30 Minuten zur Arbeit muss im Winter und den Ofen anzuwerfen zu aufwendig ist. Das gleiche am Abend im Sommer zum Waschen. Allerdings wird das zukünftige Wohnhaus viel stärker gedämmt sein, als die jetzige Übergangslösung. So bleibt es spannend, ob es dann noch notwendig ist.

Mobilität erfolgt größtenteils mit dem Fahrrad, dem ÖPNV und zu Fuß, so dass da keine weiteren Energieverbraucher anfallen. Allerdings wird doch viel notwendiges Baumaterial bestellt, da kein Auto vorhanden ist. Natürlich fällt dann der Energieverbrauch bei den Paketautos an. Über diese CO2-Bilanzen lässt sich streiten.

Der Rasenmäher benötigt noch 5 l Benzin pro Jahr.

10. Kritik

Natürlich ist das System nicht perfekt und hätte bestimmt auch sparsamer mit gebrauchten Materialien verwirklicht werden können. Auch für Solarmodule und Windräder wird schließlich in der Herstellung Energie verbraucht.

Auch dadurch dass der Strom letzten Endes doch als 230 Volt Strom im Haus anliegt, gibt es Elektrosmog. Was natürlich schön gewesen wäre zu vermeiden.

An dieser Stelle war es uns sehr wichtig zügig ein praktikables Konzept aufzubauen, das in das normale Leben integrierbar ist. Wir haben es detailliert beschrieben, um andere zum Nachahmen anzuregen und die notwendigen Verbesserungen durchführen zu können. Wir sind offen für weitere Ideen – immer her damit! 🙂